而今而后,而而而而

不知道起什么题目了 ,不如就所见即所得

一、

小学三四年级,我给语文老师写了一封信,包上自制的信封投到收发室。说是自制信封,其实是一张a4纸对折,再用胶水把两侧粘住。信是认真写的,写时满怀热心,但也没有抱什么意见能被采纳的希望——收发室的信件太多了,我对自己的幼稚又有些自知之明。

让我没想到的是,第二天下课语文老师拿出一个白白的纸片,我一眼就认出那是我的信封。老师对全班同学说我提了一个很好的意见,所以下节作文课我们也走出课堂去观察校园,回来写一篇关于观察结果的作文。

同学们不明就里,只有我和语文老师眼光相对。那时我心里兴奋极了。我们班紧挨着院墙,墙上爬着大片的爬山虎。下课或者放学没事做,我们就用手去拉爬山虎的茎,实在很结实。有时茎脱落了,还留下脚牢牢地巴住墙壁。学完《爬山虎的脚》,我想着教室外的爬山虎,觉得叶圣陶写得真细,无论读者有没有见过爬山虎,读完这篇文章都能想得出一个大概的样子。能写得这么细,当然是来自他细致的观察。所以我忍不住想写信告诉老师,我们的作文都是大家吹着电风扇,安安静静闷着头写出来的,这样怎么能明白自己写的是什么呢?写花红,可花未必有那么红,或许只是因为看到别人写红他才写,而他本人看到的或许是白色的。写柳绿,课文里说柳绿,可柳也未必很绿,春天刚发的柳芽是嫩黄的。至今为止我们的作文课总是坐在教室里,很难想明白自己要写什么,不如走出去,有一个机会去看学校。看过学校就知道如何看校外,甚至更广阔的地方。

于是下一节课我们真的出去了,其实大家还是玩得多,看得少。男生们凑在一起打弹珠,但也诚实地写了打弹珠,还被当作范文来读。这样上了两次课。

至于写信,后来又写了一次信给校长,意见也被采纳。校长从广播里告诉大家我的意见,学校想如何去实现。不过老师说想给校长写信的话还是要先让她看过,所以我就没再写了。

现在想想,其实那是一个几乎什么都不懂,或者说本能地懂一点点的小学生,在认真行使自己建议的权利。老师们也确实很好,那个幼稚的信封塞在收发室大大小小的正经公函来信里,竟然也被认真回应。其他比如自习课看课外书,老师也来一起看,一起讨论。开办图书角,让学生自己管理——那个管理员就是我。那时候我喜欢看很多杂志,《儿童文学》、《萌芽》、《格言》、《意林》,带得全班同学都爱看,要么向我借,要么自己也会去买。这样大大小小的事情多了,就觉得虽然小学生活也不都是这样好,但是大部分时候是好的。

二、

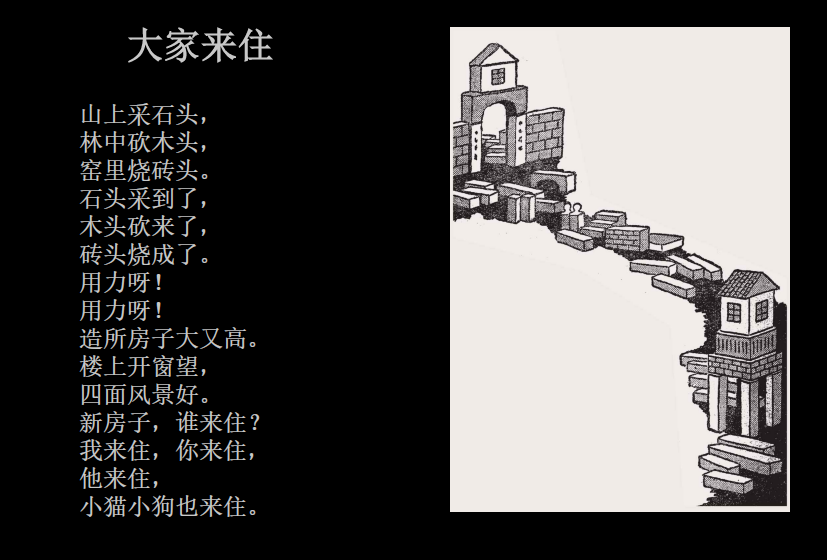

中国青年出版社的前身是开明书店,开明书店曾出过一套“开明幼童国语读本”,叶圣陶撰写,丰子恺配插图。今天的大人看着这两个名字觉得很有吸引力,但那时的小孩子们无所谓作者是谁,他们喜欢的是内容。我经常翻来看,觉得很有意思。比如《大家来住》:

首先是讲采石头、砍木头、烧砖头,这是准备盖房材料的过程。都准备好了,就需要人工劳力,“用力呀!用力呀!”开始热火朝天地盖房子了!

那么这个房子应该是怎样的呢?第一是大又高,第二至少是两层楼,第三选址在风景秀丽的地方。

最后房子建好了,看了觉得很满意,当然要和大家一起,和小猫小狗一起,快乐地住进去。

短短的几行文字,涉及劳动过程、审美过程、情感体验过程,最后升华至道德教育,是非常全面的一篇给幼童读的文章。插图配得更巧妙:不是实在的盖房子的过程,而是一堆积木。盖房子对于幼童来说有点遥远,虽然可能看过,但孩子们很少参与劳动,无法以切身感受体会到盖房的辛苦与收房的喜悦。积木就不一样,这种贴近儿童的玩具不仅能让儿童更简易、清楚地明白房屋搭建的过程,而且可以通过想象弥补,或者说,贴近搭房子的感受。而且搭积木的过程甚至还包含着设计思想在里面呢!小朋友想要怎样的房子全听他本人做主,不知不觉间对美的需求就形成了。和大家一起住进去,对社会对群体的概念也潜移默化地扎根了。包含了小猫小狗,除了人以外其他物种也被考虑在内,充满了爱与包容。这不是自然又真挚的教育实践吗?

如何对小学生进行国文教育,或者美育,再有研究的大人也要煞费苦心,但小学生却知道自己喜欢看什么。一年级的语文课本是被我翻得最烂的,封皮封脊都重新用胶带粘过。按照大人眼光:这有什么好看的?第一课不过是“一去二三里,烟村四五家”,再往后学是“小鸡画竹叶,小狗画梅花”,但是小时候就是喜欢念这样朗朗上口的韵文句子。一旦念会了,走在上学路上要念,去公园的路上也要念,回老家的小院子里看到小鸡小狗也要念,还要看看是不是真的是竹叶梅花。

印象深刻的课文可太多了。比如新凤霞的《万年牢》,我还记得插图是新凤霞和父亲摆一张铺着铁板的桌子在院子里蘸糖葫芦。还有冯骥才的《刷子李》,看得我能想象得出刷粉墙的气味。再比如老舍的《趵突泉》,虽然我此后很久才去趵突泉,但是水的冰凉澄澈就像在我脑海里盖了章似的。以及后来的《红楼梦》选段,《儒林外史》选段,谁能记不住凤辣子和吝啬鬼严监生呢?很多文章都是选段,但我们看得如饥似渴,比如《百万英镑》,写得太有趣了,下了课就去找原文来看。至于今天被诟病是“被资本主义意识形态侵略”的《爱迪生救妈妈》,那时候别说小孩,就是满脸严肃的大人也想不到这样的罪名。我们学爱迪生救妈妈学到的是他聪明机敏,觉得怪不得他后来成了大科学家。但是长大以后又重新了解到,原来爱迪生竟被这么多科学家诟病,甚至叫他大骗子!知识隔着时代遥相呼应,传达自己独立的声音。

如果非要追求读书的辨识力,不如先明确大人无法替孩子获得这种能力。五年级的我在想,画语文教材插图的人必然是南方人,因为他总是画竹椅,北方应该是木椅子更多,至少我没有见过有人用竹椅。英语课本插图总是画Amy和Daming吃蛋糕,我只觉得“这蛋糕看起来真好吃,我也想吃奶油蛋糕”,我的同桌也是这样想,十几年后我和用着同一版教材的大学同学交流起来,依然说起那个蛋糕的诱人,从没想过会有谁觉得“美国人真幸福,我也想去美国”。更何况美国人幸不幸福我们根本也不太清楚,如果要问那时的我们羡不羡慕美国小朋友能每天吃奶油蛋糕,能去游乐园,能开party,我们大概会说“我们也可以啊”。真的可以。下午放学回家,先吃一个水果或者冰激凌,喝一大杯水,再去写作业。写完大概六点半,爸爸妈妈也下班到家了。晚饭后我们一起去公园打羽毛球,公园里到处都是大人小孩一起玩的家庭,或者大人们聚在一起聊天,小孩子结伴去玩闹。也会去书店看各自喜欢的书,书都是没有塑封的,再贵的精装书也可以站在那里看完再走。

三、

大人喜欢给孩子选定课外书,却不知道怎么选,也是因为不了解小孩子的喜好的缘故。初一搬家之前我是附近书店的常客,老板知道我喜欢看怎样的书,从不干涉我。后来有一天我去店里,老板不在,是老板的丈夫在那里。他见我拿了一本讲《圣经》的大部头,觉得我看不懂,所以从我手中抽走,还对我说“小孩看不懂这个,你去那边(童书区)看吧”。我很委屈,当时就要忍不住眼泪,觉得受了极大的侮辱。我那时早就可以看懂,我在看全本世界名著,看鲁迅杂文,看《文心雕龙》,不仅看得懂,还能给大人们讲。但是书店老板的丈夫觉得“小孩子应该看小孩子的书”,这既是对我这个小孩子的不了解,也是对整个小孩子群体的不了解,他并不知道像我一样爱看这种书的小孩大有人在,却在心里划定了一个对小孩读书的印象。

第二天我又去,老板对我道歉,说她丈夫告诉她昨天的事,她马上就知道是我,对她丈夫解释“这个小孩就喜欢看大人的书,她能看懂”。我觉得没什么关系,昨天的委屈已经消散了。但是这件事总留在我的心里,有时会让我觉得恐慌:现在的孩子们,真的能从大人那里得到他们想看的书吗?

择书是一种文化权利,这种权利应该是无论年龄的。如果书是人的伴侣,那替人选书就和包办婚姻差不多。但现在的小孩子们似乎很少有自由择书的权利,即使有也被当作是幸运了。最近关于教材插图选文的讨论让我觉得,所谓的课标读物,针对不同年纪研究出来的童书,不仅幼稚而且霸道,完全忽视小孩子心里渴望接近大人世界的冲动。他们的论调是“到什么年龄就该看什么书”,可这些教育大家精通的理论里也包含对早熟晚熟的儿童青少年的分析吧?怎么一到实践就全忘了?到底是为了孩子,还是为了满足自己对孩子们的想象,硬生生塑造一个标准化的读书的小孩的形象?

书中当然有“不好的成分”,但大众认为的“不好”未必就是那么回事。首先所谓“不好”标准已经因人而异,比如在我眼里,给年纪较小、大约六七岁以及以下的孩子们看的书,最好尽量少一些血腥。但我这样想的理由是,对于年纪太小的孩子,看着书上血腥的插图会觉得流血受伤不痛,容易不爱惜身体伤到自己和他人。年纪稍大一点,能好好走路,能握稳剪刀之类的利器,就可以看了。教育他们不要模仿,不要全信,是大人的责任,如果产生了模仿行为,大人却觉得全都是书的问题,那是大人的失败,不适合教育任何儿童,更不用说为人父母。那些伤害他人的事,比如杀人、强奸、纵火、欺骗,大人们越不想让他们知道有这样的行为存在,如何产生发展,他们就越容易产生“试试看”的心理,因为没有书籍可以满足他们的好奇心,他们辨不出这些行为和其他行为的区别,自然就会选择用实践获得实实在在的认知。

教他白,却不许他知道什么是黑,那么他自然也不知道什么是白,只会成为为了应付检查囫囵着记住什么是白的人。教他爱,却不教他什么是恨,那么自然他也根本不会爱,不懂得爱。这样的人如何教育他人,我既想得出又想不通。很多教育者具备的已经不是教育能力,而是驯化能力。他们教育儿童,往往用蛮力而不用巧劲,想要流水线量产而不是人人有自己的个性。人们喜欢偷懒,急于求成,恨不得一步登天,却不明白教育如此漫长,是从无意识的时候开始,到死亡也不会停止的。